作者及其成果

-

- 叶玉

- 副研究员

- 亚太研究中心

- 世界经济研究所 所长助理

- [email protected]

- 新开发银行的发展创新

- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化

- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望

- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交

- 亚太区域架构变动的现状与前景

- 美国液化天然气出口前景与中国

- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述

- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义

- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势

- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献

- “中澳对话:G20与地区倡议”国际学术研讨会综述

- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务

- 印度可以为金砖国家合作做出新贡献

- 中国领导人12年来首访埃及 经济合作人文交流再添活力

- 习主席访问埃及的三重意义

- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折

- 起点•亮点•重点——中非合作进入新阶段

- 三个“非常”好的中津关系

- 习总称南非“同志加兄弟”有何玄机?

- 2015后的中非关系将步入新的时代

金砖国家应急储备安排前瞻

叶玉

2014-02-05

金砖国家

应急储备安排

CMIM

IMF

简介

第五次金砖国家领导人峰会正式决定设立初始规模为1000亿美元的应急储备安排(CRA),对金砖国家防范外部风险和全球金融稳定具有关键的补充意义,对中国亦具有重要的经济和战略意义。CRA要有效运作,需在内部机制和外部协调方面做充分的准备,尤其是对成员国宏观经济监测的能力建设,以真正克服东亚清迈机制中与IMF挂钩的两难问题。外部关系中,应积极探索与IMF及金砖开发银行等的协调与合作,真正实现金砖机制以南南合作带动南北合作的“双赢”目的。

正文

2012年3月29日印度新德里举行的金砖国家(BRICS)第四次峰会发表的《德里宣言》只提出要研究设立金砖新开发银行(New Development Bank, NDB)的可行性。2012年6月金砖国家领导人在墨西哥G20峰会期间举行非正式会晤,在巴西的提议下,领导人首次提出探索(Contingent Reserve Arrangement, CRA)的设立问题。2013年3月27日,南非德班举行的BRICS第五次峰会发表的《德班宣言》正式决定设立初始规模为1000亿美元的CRA。2013年9月5日俄罗斯圣彼得堡举行的G20峰会期间,金砖国家领导人举行非正式会晤,就CRA的设立在储备库规模、各国承担比例、运作机制等许多“关键议题和运营细节”方面取得共识,[①]而在NDB方面尚存在较大的分歧。CRA之所以能“后来居上”,与世界经济形势发展有着密切的关系,特别是2013年上半年,美联储传出要退出量化宽松政策的消息,引发新兴经济体资本市场动荡。4月底至8月底,印度、巴西、南非、俄罗斯汇率分别贬值19.3%、14.6%、13.0%和6.2%。[②]2014年以来,新兴市场的动荡再次显现。领导人承诺,2014年巴西BRICS第六次峰会上就NDB和CRA的设立问题取得“切实进展”。[③]

那么,1000亿美元的CRA对于金砖国家抵御危机和全球金融稳定到底具有什么样的意义,中国作为其最大的股东国和净的资金贡献方又能获得什么样的好处?CRA基本架构已经确定,但是其实际运作尚需解决一系列的问题,包括内部机制建设与外部关系协调这两个方面,其核心是如何确保资金的有效使用,促进地区和全球金融稳定。鉴于CRA的诸多细节尚未正式公布,以下将以IMF及东亚等地区金融合作安排的经验为基础进行探讨。

一、CRA的地位与意义

(一)CRA作为BRICS防火墙的重要补充

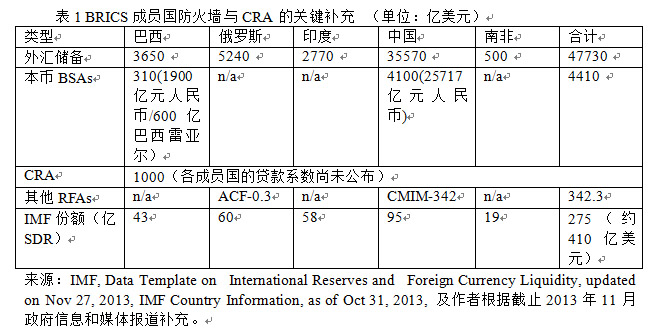

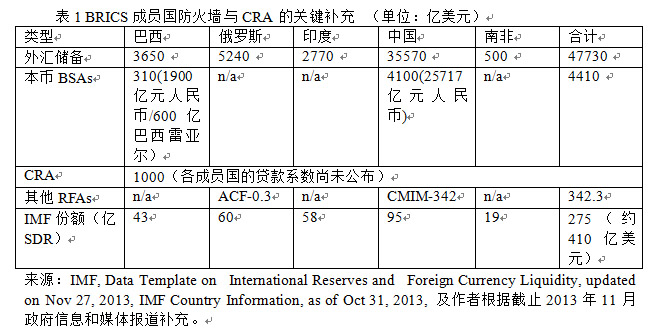

CRA对于BRICS而言是一道十分重要的防火墙补充,这一点可以从表1看出。第一, BRICS共拥有近4.8万亿美元的外汇储备,但其中75%为中国拥有,其他成员国的外储规模完全不足以抵御资本高度流动带来的所谓“21世纪金融危机”。第二,双边层面,BRICS基本不具备有效的防火墙。2013年10月31日,美国、欧元区、英国、日本、加拿大、瑞士六大经济体央行相互间签署协议,将原有的(Bilateral Swap Agreement, BSAs)网络永久化,并且取消原有的金额限制。鉴于当前国际货币体系基本由美元和欧元垄断,一国央行若与美联储及欧洲央行之间具有一份永久性的BSA,实际上意味着享有更优先的金融安全保障。2007年美国次贷危机爆发后,有一批国家与美联储签署了BSAs,但金砖五国中只有巴西获此待遇,如今该协议亦已失效。2013年下半年中国与欧央行签署了3500亿人民币/450亿欧元的本币BSA。但总体而言,BRICS与美联储之间无任何双边保障。未来若面临问题,能否在第一时间获得美国救助,同样存在很大的不确定性。正如东亚地区清迈倡议多边化机制(Chiang Mai Initiative Multilateralisation, CMIM)与成员国间的BSAs并行一样,BRICS成员之间亦可能签署BSAs。就在CRA决定设立的前一天,中国与巴西签署了为期三年、总规模为1900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔(相当于310亿美元)的本币BSA。但是,本币BSAs更主要是为了便利成员间贸易与投资需要,[④]其危机时期可能会间接地减少对美元等国际储备货币的需求,但作用有限。[⑤]

第三,除中国外的BRICS成员基本缺乏地区融资安排(Regional Financing Arrangements, RFAs)。中国在CMIM下可享有一定的保障,但对具有潜在需求的BRICS其他成员没有意义。俄罗斯是中亚地区六国欧亚反危机基金(EURASEC Anti-Crisis Fund, ACF)的成员,实际亦是俄为该地区提供的公共产品,对其自身抗击危机意义有限。巴西、南非、印度迄今没有对外签署RFAs。第四,IMF作为BRICS成员国几乎唯一的外部依赖,又远远无法满足潜在需求。BRICS成员在IMF下可获得的额度以其份额为基础,但因贷款工具不同而不同。IMF的预防性工具“灵活信贷(Flexible Credit Line, FCL)”无上限,次之的预防性和流动性额度( Precautionary and Liquidity Line, PLL)最高提供成员国份额的10倍,中等收入国家最常用的“备用安排(Stand-By Arrangement, SBA)”可用额度亦提至份额2倍。FCL与PLL分别要求申请国具有“非常强劲的经济基本面和政策记录”与“稳健的经济基本面和政策记录”,而印度、巴西、南非一直处于“双赤字”状态,特别是印度的情况最为严重,其是否能获得FCL/PLL是有问题的。即便他们有资格获得相关担保,IMF亦缺乏充足的资源。2010年份额改革方案迟迟不能生效,IMF又耗费了大量资源用于救助欧洲国家。

综上,CRA对于金砖国家的防火墙建设将具有十分重要的补充意义,其实质是实现了BRICS国家之间的共同担保,有利于遏制投机者的恶意炒作行为。CRA总规模为1000亿美元,BRICS各国可用额度如何目前尚未确定,但其超过IMF的份额应不是问题。

(二)CRA与全球金融安全网的完善

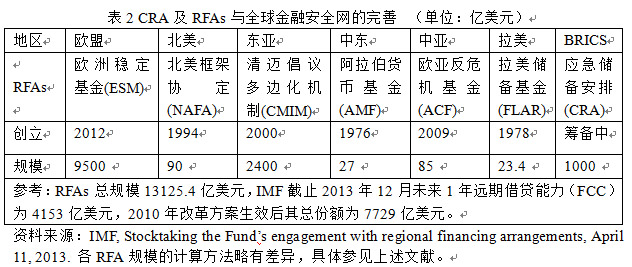

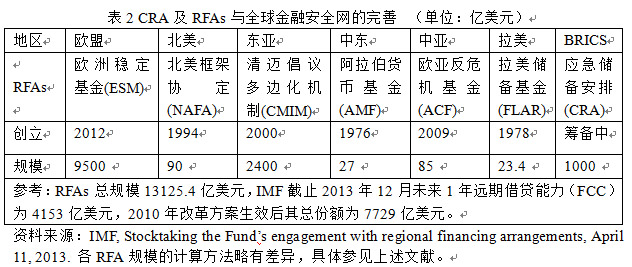

2008年金融危机后,IMF资源和使命获得了很大的提振,但是,RFAs发展更为迅猛。(表2)欧洲地区的EFSF/ESM是最大的增量,CMIM也不断扩容,加之中亚ACF及北美、中东、拉美等在旧有RFAs,如今RFAs的总规模已经完全超过IMF。CRA正是顺应了全球范围内金融合作的地区化趋势,其相对规模并不算大,但为完善全球保险机制提供了又一道重要的防线。据世行2012年GDP数据,CRA约占BRICS总经济规模的0.7%不到,相比而言,ESM与其前身欧洲金融稳定论坛(EFSF)总借款能力达到欧元区GDP的7.6%,CMIM亦占其地区经济总量的1.3%。但是,1000亿美元只是CRA初始规模,今后完全有继续扩容的可能。

(三)CRA对中国的经济与战略意义

中国对CRA的出资占比四成以上,而实际使用的概率很低。CRA下各国的使用额度尚未公布,但很有可能亦将按CMIM大股东、小系数的分配方式决定各国额度。因此,中国将是CRA最主要的净的资金贡献国。不过,中国为BRICS提供这一公共产品,对其自身亦具有重要的经济和战略意义。

首先,全球化背景下,CRA有利于BRICS和世界经济的稳定,对中国自身的稳定发展也具有重要意义。由2007年美国次贷危机引发的2008年全球金融危机不仅给发达经济体造成了重创,而且给以BRICS为代表的新兴经济体的发展造成了影响。BRICS国家虽然不具有地理上的邻近,但发展水平相近,具有内在的危机传导机制。当前海外唱衰新兴国家的言论多是将BRICS视为一个群体。

此外,CRA可促进BRICS经济一体化和南南合作,推进全球治理改革,对提升中国的国际地位亦具有重要意义。很多RFAs均不止于抗击危机和促进经济稳定利益,而具有更深层次的目标。较早成立的FLAR、NAFA、AMF均在章程中明确表达促进地区一体化和政策融合的目的,与贸易、发展融资合作相互促进,欧洲地区的新旧RFAs更是具有促进和保全欧洲一体化的目标。《德班宣言》指出,CRA是为了帮助成员国“应对短期流动性压力,提供相互支持,并进一步加强金融稳定”,而未提及更深层次的经济一体化的问题。但是CRA具有的这一意义是不言而喻的,CRA与NDB相结合,有利于促进BRICS务实合作和经济一体化,并通过南南合作推进南北合作,促进全球经济治理体系改革。实践表明,旧机制的改革仅靠既得利益者的自我改革是极难推进的,CRA和NDB的成立可以作为有益的竞争,为IMF和世行等现有全球经济机制的改革提供重要的外部推力。这也符合中国互利共赢的总体经济外交战略。

但是,BRICS作为一种集体防御性力量,目的并非在于与现有体系搞对抗,而在于以南南合作带动南北合作。这一说法听起来显得冠冕堂皇,但却实事求是,即便意愿扑朔迷离,能力制约则是客观事实。《德班宣言》明确,CRA旨在“作为一道额外的防线,为补充现有国际外汇储备安排、加强全球金融安全网做出贡献”,表明CRA既无意愿也无能力挑战IMF,下文将有进一步阐述。BRICS以南南合作带动全球发展,是一项长远和渐进的工作。

二、CRA的内部机制和能力建设

(一)CRA的架构与决策机制

根据迄今公开信息,CRA的基本架构相当程度上借鉴了CMIM。第一,CRA初始规模为1000亿美元,各成员国的出资承诺比例为,中国410亿美元,为最大的股东,巴西、俄罗斯、印度各为180亿美元,南非为50亿美元。第二,CRA与CMIM一样,属于“自我管理”性质,即是金砖五国将于危机时相互帮助的出资承诺,而不必实际出资,因而本质上属于货币互换协议。发生危机时,危机国按约定汇率用本币购买CRA下的可用额度,约定时期结束时再赎回本币。这与1994年北美三国成立的NAFA相同,而与IMF以及其他大多数RFAs不同。第三,CRA是多边性质的,与CMIM相同,而早期的清迈倡议(CMI)是一个由诸多BSAs构成的网络。

CRA作为一个多边性质的安排,意味着其使用将适用单一的多边决策机制,是“一站式交易”,而双边为基础的网络本质上仍依赖双边决策,规范性较差,而且危机国要用足其额度,需与协议成员多个央行进行交涉。那么,CRA将由什么机构按照何种决策规则来统一作出决策?CRA出资比例已经公布,即中国和南非将分别占比41%和5%,而巴西、俄罗斯、印度各占18%。按照CMIM的经验,中日韩三国出资比例占80%,投票权比例略少,为71.59%,是参照了IMF的加权投票制,同时设置基础票以保护小国的权益。CRA投票权结构亦很有可能采此“效率兼公平”的模式,中国的投票权占比会低于其出资比例,但保持“一股独大”应是没有问题。同样,CRA不大可能设立独立的决策机构,而更有可能是仿照CMIM,由副财长会议担任的“执行层决策机构(ELDMB,即副财长会议)”行使日常决策权。

(二)贷款条件性问题

BRICS成员在何种条件下可申请CRA的资金,是CRA运作面临的最重要问题,其核心是平衡灵活性和安全性的关系。条件性广义而言包括贷款项目的设计内容,即相关的宏观经济和结构性政策,以及用来监督贷款国目标落实情况的特定工具。[⑥]在这方面IMF居于绝对的领先地位,其历史经验和演变趋势亦具有重要的借鉴意义。上世纪80年代之前,IMF的条件性侧重于宏观经济政策,后来则随着对低收入和转型经济体的介入增多,条件性也越来越复杂,结构性改革的内容增加。经历了拉美和东亚两场危机后,IMF的条件性受到广泛批评。此次危机之后,IMF对其条件性进行了积极的改革,由重危机救助向危机救助与预防并行,使之更具灵活性和针对性,以应对日益波动的国际资本市场,同时让受援国掌握更多的自主性。比如,IMF引入预防性(precautionary)的FCL/PLL,受到了积极的评价。所谓预防性质,实际是IMF为相关成员国提供的一种流动性担保,指获得审批的签约国可选择不实际提款但保留该权利。FCL对申请国进行较为严格的事前条件审查,从申请国的外部收支与市场准入状况、财政政策、货币政策、金融部门标准与监管及数据充足情况等五项指标看其是否具有“非常强劲的经济基本面和政策记录”,但无事后条件要求,即成员国一旦获得资格许可,可直接提款,不以实施一定的政策改革为条件,并且额度没有上限。因此,IMF如果授予某成员国FCL资格,实际是向市场传达对该经济体的信心,抑制投机者恶意攻击,预防危机的发生。PLL的准入条件稍低,要求申请具有“稳健的经济基本面和政策记录”、但尚未陷入危机,但实行事前审查与事后条件相结合,累计额度不超过申请成员在IMF所持份额的10倍。迄今有墨西哥、波兰、哥伦比亚获得FCL,马其顿获得PLL,但均未实际提取。此外,IMF亦改革其旗舰产品SBA,在对结构性改革履行情况进行评估方面,取消僵硬的指标要求,而进行更为通盘的考量,可用额度也翻倍。

可见,条件性的设计是一项知识和经验密集型的工作,规范性力量较弱的新兴经济体和起步较晚的RFAs具有明显的劣势。FLAR的运作政治性很强,基本没有条件性限制;NAFA主要由美联储说了算,也没有正式的条件性;AMF对超过100%资本金以上的贷款要求一定的条件性;相对而言,欧洲国家相关的知识和经验较为丰富,其RFAs对条件性的规定比较细致。

CMIM的一个创新是,明确要求成员国若要提取一定比例以上的资金,需与IMF签署协议,即与IMF挂钩。日本和中国为何坚持纳入该条款,应该基于两方面考虑:第一,自身缺乏相关能力,与IMF挂钩是大股东确保资金安全较为便利的方式。虽然IMF在拉美、东亚金融危机的救助中适用的条件性广受批评,但是只要条件性本身不会完全取消,IMF的支配性地位短期内便无法撼动。第二,条件能否得到有效的执行具有高度的政治性,RFAs作为地区性机制要实现邻国之间的有效监督较为困难。相对而言,IMF远离成员国政府,可以做出更为客观的判断,也更有可能对成员国实施监督。当然,IMF的中立性远不是绝对的。

但是,CMIM迄今未得到使用,被认为很关键的原因之一是其条件性方面与IMF的挂钩条款。印尼、马来西亚、泰国、韩国等在经历了1997年亚洲金融危机中与IMF的不愉快的合作后,短期内不可能改变对IMF的反感。韩国有受伤害的“IMF一代”之说。也正因为这些国家的坚持,CMIM与IMF的脱钩比例不断提高。CMI最初要求,成员国寻求贷款支援时,10%以上的信贷额度要与IMF条件挂钩,其后该脱钩比例分别于2005年和2012年提升至20%和30%,并有望于2014年进一步升至40%。不排除今后CMIM会与IMF完全脱钩。

那么,CRA在条件性方面应如何设计?是像FLAR那样完全没有条件性,还是像CMIM那样直接与IMF挂钩,抑或是中间路线?《德班宣言》明确,CRA的设立应“符合各自国内法律和具有适当安全保证(subject to internal legal frameworks and appropriate safeguards)”,可见CRA不大可能完全不设条件性。毋庸置疑,CRA条件的设计应注重危机救助与预防并重,加强其预防性功能。相关问题在全球范围来看均处于探索和试验之中,CRA若要在短期内推出,极有可能借鉴CMIM的做法,引入与IMF挂钩的条款,虽然其挂钩比例不确定。

CRA若与IMF条件性挂钩,是否会如CMIM一样被束之高阁?所幸的是,这一点对于CRA的实施而言或许不会构成致命的障碍,这主要是由于BRICS国家对IMF的态度远不如CMIM成员国那样反感。他们亦有过受IMF救助的经历,但总体没有如此恶感,俄罗斯上世纪80年代向IMF借款时IMF提出的政策条件甚至比不上其国内改革方案的力度大,而巴西最近一次的与IMF合作经历正值卢拉当选总统,实际上效果是较为积极的。[⑦]

不过,这不应是一劳永逸的方案。将大部分资金的提取与IMF条件明确挂钩,意味着CRA将其资金的实际使用权交给IMF,创设新机制的意义会受到贬损。CRA与CMIM一样将面临“两难”,即一方面要体现其作为新机制的创新性,对IMF形成有益竞争,另一方面又面临自身能力不足,若不设条件性可能面临资金安全性问题。CRA与CMIM走出该“两难”的唯一出路是,大力加强自身的能力和机制建设,早日实现与IMF的正式脱钩。一个过渡方案是,可考虑以认可IMF的FCL/PLL标准替代与IMF直接挂钩,以缓解对IMF的不信任问题,同时又确保救助资金安全。[⑧]有主张认为,中国若仍坚持CRA与IMF挂钩或是“非理性的”,因为其他成员主权违约的可能性极低。[⑨]随着自身实践经验的积累与机制能力的提升,CRA亦应在探索条件性的完善方面有自己的贡献。与IMF正式脱钩后,CRA和CMIM与IMF可以非正式形式构建一种更为平等和平衡的合作关系。这可能比较类似于EFSF/ESM与IMF共同救助希腊等国的模式,IMF更多是前者有意引入的外部实施机制。[⑩]

(三)监测能力与机制建设

欧元区危机发生后,国际货币与金融合作不再盲目追求大一统的货币联盟,而转向较为松散的合作方式,具体可分为宏观经济政策对话、监测与监督;危机时期的流动性支持以及汇率协调三个层次,其中第一个层次是最为缺乏和最应鼓励的。[11]RFAs监测能力需要人力资源的支撑。CRA要真正发挥其危机预防功能,亦应配套强大的监测机制,加强其对成员国宏观经济和金融部门发展的监测能力,而这将是其长期发展主要的任务之一。迄今CRA的筹备进展均以各成员国自我管理的资金库为基础,而未涉及新的独立机制的组建问题,正因此,CRA筹备相比NDB而言能够后来居上。但是,进一步加强组织化和机制化应是CRA的未来目标,这有利于其尽可能摆脱成员国的政治干预,确保监测过程的独立性、客观性和专业性。

CRA监测机制与能力的建设并不容易,需全面借鉴现有RFAs及IMF的经验,并避免重复工作。CMIM于2010年实现多边化,为配合其独立化运作,2011年“东盟与中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)”于新加坡成立,预计不久将成为正式的国际组织。AMRO旨在为决策机构ELDMB提供决策支撑,迄今只有约20名工作人员,而高级经济学家只有3名,与IMF庞大的经济学家队伍相比无法相提并论。但是,AMRO的做法或许有借鉴之处,以在监测机制方面发挥一些独特优势。AMRO自2011年12月以来开始发布季度性的成员国监测报告,但与IMF不同的是,其报告为内部性的,不公开发表,以鼓励相互间的坦诚交换信息。[12]地缘政治因素对于RFAs执行其条件性是一个劣势,但是对于成员国间的相互交流信息是一个优势,因为在地区性机制内,成员国相互之间在地缘、观念或经济发展水平等方面联系更为紧密,面临的问题更为近似,相互沟通也更为便利。CRA不具有地缘上的邻近性,但BRICS作为发展阶段和外部风险近似的经济体,仍很有可能发展出一套类似于AMRO的信息交换机制,其在及时性和客观性方面可能胜出IMF《世界经济展望》及“第4条审查”等多边、国别以及部门监测报告。

三、CRA的外部关系协调

CRA的外部关系有纵横两个方面,纵向指与IMF、BSAs等金砖国家拥有的其他防火墙之间的关系,横向指与BRICS其他合作机制及邻近的RFAs之间的关系。本文择其重点论述。

(一)纵向关系

RFAs的繁衍带来与IMF的协调问题。分歧可能包括:在何种条件下,给予什么样的救助。IMF可能更严格地按经济指标进行决策,而CRA可能掺杂更多的政治考量;即便是按相同的经济标准,CRA与IMF均有可能作出不同的解释,因为标准往往是原则性的,可以有很大的解释空间;贷款成本差异,比如CRA的贷款利率可能低于IMF,或者期限更为灵活等;落实过程中的监督问题,二者对政策条件的履行行动可能有不同的看法。欧债危机发生后ESM与IMF在联合救助中发生的不愉快提供了一个典型的案例。IMF分别于2010年10月和2013年4月组织召开关于全球金融安全网的研讨会,2010年二十国集团(G20)首尔峰会讨论了全球金融安全网议题,来年G20财长和央行行长会议通过了RFAs与IMF协调的六点原则(“G20原则”),[13]相关的学术研究也纷纷出现。[14]

但是,对该问题的看法应该客观和现实,而且要区分其对不同RFAs所具有的不同意义。第一,在贸易领域,WTO与地区贸易协定(RTAs)的关系中后者居于明显的优势地位,而WTO仍处于“被抢救”的地位。但是,RFAs是最近才大规模兴起,IMF仍然掌握着可观的资源,且其工作的知识密集型较强,比较优势仍十分明显,而RFAs总体仍然处于守势。即便是最为强大的ESM亦明确,IMF享有优先债权人的地位。“G20原则”亦强调,RFAs应尊重IMF的优先债权人地位。第二,CRA等新兴经济体创设的RFAs的确在资源所有权方面具备了更多的控制权,但其由于机制建设能力的不足,在与IMF的关系中实际上存在单向的依赖。谈与IMF的协调更多对ESM这样能与IMF平起平坐的RFAs有意义,而CMIM是目前唯一与IMF明确挂钩的RFA,实际上主动消除了与IMF的潜在冲突,而CRA亦很可能借鉴其做法。

第三,对包括CRA在内的RFAs与IMF及BSAs在贷款方面的协调与合作亦应有合理期待。迄今关于全球金融安全网的协调的大部分研究或者如“G20原则”那样自上而下的政治倡议均主张,应由IMF充当该网络的轴心,统一协调地区和双边性的机制,确保各自发挥比较优势和形成合力,避免相互绊脚和诱导机会主义行为。但是,从政治经济的角度分析,在一个无政府的国际体系中,IMF的声望遭受质疑,要实现危机救助方面BSAs、RFAs与IMF之间没有摩擦的协同行动是十分困难的。欧洲地区历史较长的货币合作经验反复证明,危机时期各国总是走一条自下而上的路径:对于不太棘手的情形政治性较强的双边和地区机制先行,而排除IMF的介入,但当事态恶化后,IMF很可能不得不要啃那块“最硬的骨头”。[15]今后对于BRICS国家而言,面临危机时同样可能是先接洽美欧大国,正如巴西在2008年金融危机后所做的那样,其次才是CRA,而在最后方寻求IMF的帮助。值得一提的是,全球金融安全网的这种倒金字塔型或会越来越突出,而IMF只是其塔尖而已。美欧发达国家和中国等新兴国家签订的大量BSAs,具有较强的灵活性和政治性,可能会日益发挥基础性作用。美国对外签署的很多BSAs是上不封顶的。雷曼兄弟破产后的2008年第4季度,美联储据此借出的资金规模达到5000-6000亿美元峰值,占美联储总资产的25%,[16]

第四,对于CRA而言,虽然在贷款政策方面可能通过与IMF的挂钩而避免相关分歧,但其应积极寻求与IMF以及双边机制更广泛的合作,尤其是对成员国宏观经济和金融部门发展的监测方面。正如世行称其自身为“知识银行”一样,在金融合作地区化进程加强的背景下,IMF日益成为一个“全球知识基金”,其全球性、知识性和监测能力对于RFAs的独特比较优势十分突出。因此,CRA建立之后,便应立即主动谋划与IMF的合作,包括能力建设与信息交换,加强早期预警工作。正如G20邀请五个以下的非成员方参与、G8曾经邀请五个新兴国家参与(G8 5)一样,金砖合作机制亦可以邀请欧美参与,而对CRA的设计而言,可邀请IMF以及美欧等国专家从初始阶段参与,这一方面可以增强透明度,减少西方对金砖合作机制的猜疑,另一方面,也可以增加机制的科学性和知识性,减少新旧机制在贷款条件下发生冲突的可能性。

(二)横向关系

横向的CRA外部关系亦有方方面面,比如BRICS现有合作机制已有数十个之多,本文难以面面俱到,更多是择其重点提出问题,更多的细节问题有待进一步研究。

1、与CMIM的合作

按理说,CMIM对于除中国之外的BRICS成员没有意义,但是鉴于中国同时作为CMIM和CRA的最大股东(或之一),CMIM与CRA类似于“兄弟关系”。从这一角度看,CRA应与其“兄长”密切交流和合作。根据已有材料,CRA的筹备留下了CMIM的深深印迹。CRA组建后与CMIM同样可在两方面进行协调与交流:一是贷款政策,比如与IMF的脱钩比例的调整问题,二者可能相互具有外溢性,比如CRA完全与IMF脱钩,可能成为东南亚国家要求CMIM同样如此的先例。二是经济监测,CMIM成员的大部分与BRICS一样属于新兴经济体,而且一些具有地理上的毗邻性,相互间的交流空间很大。

2、与NDB的协作

在BRICS诸多合作机制中,与CRA关系最为密切的应是NDB。二者的筹备工作同步进行,分别由各国央行和财政部负责协调,但是迄今并未有关于二者之间相互关系的讨论。这不免是一个遗憾。无论是全球还是地区层面,均存在金融与发展合作机制之间密切互动的案例,共同促进全球稳定发展和地区经济一体化。全球层面,IMF和世行之间不仅有正式的协议,还有共同的机构发展委员会,共同商议与成员国的合作议题。地区层次,中亚地区的ACF由欧亚开发银行(EDB)担任资源管理者,而俄罗斯承诺,其所享有的3000万美元额度,只在支持大型地区一体化项目时使用。CRA与NDB正式成立后,亦应探索相互之间的横向合作,夯实BRICS内部的经济联系。可考虑将CRA监测机构设于NDB内部,这样既具有制度经济性,又可以促进CRA与NDB的工作协同。CMIM另行设立AMRO,而未将监测事务放在亚洲开发银行内部,应与区外成员美国对亚行的影响有关。

四、结语

2014年1月份IMF《世界经济展望》更新指出,美联储宣布开始缩减量宽规模的消息对金砖在内的新兴市场的影响有所收敛,发达经济体的经济复苏会改善新兴国家的出口,但警报并未解除,受外部动荡与国内的脆弱性的双重影响,新兴国家仍然可能面临更为剧烈的资本外流和汇率调整。如何使CRA能够有效地抵御西方国家货币政策变动的外溢影响值得期待。CRA对BRICS和全球金融稳定将是一个有益的补充,但其要有效运作,需在内部机制和外部协调方面做充分的准备,尤其是对成员国宏观经济监测的能力建设,以真正克服东亚清迈机制中与IMF挂钩的两难问题。外部关系中,不仅应积极探索与IMF等的有效协作,亦应与金砖开发银行等加强协调与合作,真正实现金砖机制以南南合作带动南北合作的“双赢”目的。

那么,1000亿美元的CRA对于金砖国家抵御危机和全球金融稳定到底具有什么样的意义,中国作为其最大的股东国和净的资金贡献方又能获得什么样的好处?CRA基本架构已经确定,但是其实际运作尚需解决一系列的问题,包括内部机制建设与外部关系协调这两个方面,其核心是如何确保资金的有效使用,促进地区和全球金融稳定。鉴于CRA的诸多细节尚未正式公布,以下将以IMF及东亚等地区金融合作安排的经验为基础进行探讨。

一、CRA的地位与意义

(一)CRA作为BRICS防火墙的重要补充

CRA对于BRICS而言是一道十分重要的防火墙补充,这一点可以从表1看出。第一, BRICS共拥有近4.8万亿美元的外汇储备,但其中75%为中国拥有,其他成员国的外储规模完全不足以抵御资本高度流动带来的所谓“21世纪金融危机”。第二,双边层面,BRICS基本不具备有效的防火墙。2013年10月31日,美国、欧元区、英国、日本、加拿大、瑞士六大经济体央行相互间签署协议,将原有的(Bilateral Swap Agreement, BSAs)网络永久化,并且取消原有的金额限制。鉴于当前国际货币体系基本由美元和欧元垄断,一国央行若与美联储及欧洲央行之间具有一份永久性的BSA,实际上意味着享有更优先的金融安全保障。2007年美国次贷危机爆发后,有一批国家与美联储签署了BSAs,但金砖五国中只有巴西获此待遇,如今该协议亦已失效。2013年下半年中国与欧央行签署了3500亿人民币/450亿欧元的本币BSA。但总体而言,BRICS与美联储之间无任何双边保障。未来若面临问题,能否在第一时间获得美国救助,同样存在很大的不确定性。正如东亚地区清迈倡议多边化机制(Chiang Mai Initiative Multilateralisation, CMIM)与成员国间的BSAs并行一样,BRICS成员之间亦可能签署BSAs。就在CRA决定设立的前一天,中国与巴西签署了为期三年、总规模为1900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔(相当于310亿美元)的本币BSA。但是,本币BSAs更主要是为了便利成员间贸易与投资需要,[④]其危机时期可能会间接地减少对美元等国际储备货币的需求,但作用有限。[⑤]

第三,除中国外的BRICS成员基本缺乏地区融资安排(Regional Financing Arrangements, RFAs)。中国在CMIM下可享有一定的保障,但对具有潜在需求的BRICS其他成员没有意义。俄罗斯是中亚地区六国欧亚反危机基金(EURASEC Anti-Crisis Fund, ACF)的成员,实际亦是俄为该地区提供的公共产品,对其自身抗击危机意义有限。巴西、南非、印度迄今没有对外签署RFAs。第四,IMF作为BRICS成员国几乎唯一的外部依赖,又远远无法满足潜在需求。BRICS成员在IMF下可获得的额度以其份额为基础,但因贷款工具不同而不同。IMF的预防性工具“灵活信贷(Flexible Credit Line, FCL)”无上限,次之的预防性和流动性额度( Precautionary and Liquidity Line, PLL)最高提供成员国份额的10倍,中等收入国家最常用的“备用安排(Stand-By Arrangement, SBA)”可用额度亦提至份额2倍。FCL与PLL分别要求申请国具有“非常强劲的经济基本面和政策记录”与“稳健的经济基本面和政策记录”,而印度、巴西、南非一直处于“双赤字”状态,特别是印度的情况最为严重,其是否能获得FCL/PLL是有问题的。即便他们有资格获得相关担保,IMF亦缺乏充足的资源。2010年份额改革方案迟迟不能生效,IMF又耗费了大量资源用于救助欧洲国家。

综上,CRA对于金砖国家的防火墙建设将具有十分重要的补充意义,其实质是实现了BRICS国家之间的共同担保,有利于遏制投机者的恶意炒作行为。CRA总规模为1000亿美元,BRICS各国可用额度如何目前尚未确定,但其超过IMF的份额应不是问题。

(二)CRA与全球金融安全网的完善

2008年金融危机后,IMF资源和使命获得了很大的提振,但是,RFAs发展更为迅猛。(表2)欧洲地区的EFSF/ESM是最大的增量,CMIM也不断扩容,加之中亚ACF及北美、中东、拉美等在旧有RFAs,如今RFAs的总规模已经完全超过IMF。CRA正是顺应了全球范围内金融合作的地区化趋势,其相对规模并不算大,但为完善全球保险机制提供了又一道重要的防线。据世行2012年GDP数据,CRA约占BRICS总经济规模的0.7%不到,相比而言,ESM与其前身欧洲金融稳定论坛(EFSF)总借款能力达到欧元区GDP的7.6%,CMIM亦占其地区经济总量的1.3%。但是,1000亿美元只是CRA初始规模,今后完全有继续扩容的可能。

(三)CRA对中国的经济与战略意义

中国对CRA的出资占比四成以上,而实际使用的概率很低。CRA下各国的使用额度尚未公布,但很有可能亦将按CMIM大股东、小系数的分配方式决定各国额度。因此,中国将是CRA最主要的净的资金贡献国。不过,中国为BRICS提供这一公共产品,对其自身亦具有重要的经济和战略意义。

首先,全球化背景下,CRA有利于BRICS和世界经济的稳定,对中国自身的稳定发展也具有重要意义。由2007年美国次贷危机引发的2008年全球金融危机不仅给发达经济体造成了重创,而且给以BRICS为代表的新兴经济体的发展造成了影响。BRICS国家虽然不具有地理上的邻近,但发展水平相近,具有内在的危机传导机制。当前海外唱衰新兴国家的言论多是将BRICS视为一个群体。

此外,CRA可促进BRICS经济一体化和南南合作,推进全球治理改革,对提升中国的国际地位亦具有重要意义。很多RFAs均不止于抗击危机和促进经济稳定利益,而具有更深层次的目标。较早成立的FLAR、NAFA、AMF均在章程中明确表达促进地区一体化和政策融合的目的,与贸易、发展融资合作相互促进,欧洲地区的新旧RFAs更是具有促进和保全欧洲一体化的目标。《德班宣言》指出,CRA是为了帮助成员国“应对短期流动性压力,提供相互支持,并进一步加强金融稳定”,而未提及更深层次的经济一体化的问题。但是CRA具有的这一意义是不言而喻的,CRA与NDB相结合,有利于促进BRICS务实合作和经济一体化,并通过南南合作推进南北合作,促进全球经济治理体系改革。实践表明,旧机制的改革仅靠既得利益者的自我改革是极难推进的,CRA和NDB的成立可以作为有益的竞争,为IMF和世行等现有全球经济机制的改革提供重要的外部推力。这也符合中国互利共赢的总体经济外交战略。

但是,BRICS作为一种集体防御性力量,目的并非在于与现有体系搞对抗,而在于以南南合作带动南北合作。这一说法听起来显得冠冕堂皇,但却实事求是,即便意愿扑朔迷离,能力制约则是客观事实。《德班宣言》明确,CRA旨在“作为一道额外的防线,为补充现有国际外汇储备安排、加强全球金融安全网做出贡献”,表明CRA既无意愿也无能力挑战IMF,下文将有进一步阐述。BRICS以南南合作带动全球发展,是一项长远和渐进的工作。

二、CRA的内部机制和能力建设

(一)CRA的架构与决策机制

根据迄今公开信息,CRA的基本架构相当程度上借鉴了CMIM。第一,CRA初始规模为1000亿美元,各成员国的出资承诺比例为,中国410亿美元,为最大的股东,巴西、俄罗斯、印度各为180亿美元,南非为50亿美元。第二,CRA与CMIM一样,属于“自我管理”性质,即是金砖五国将于危机时相互帮助的出资承诺,而不必实际出资,因而本质上属于货币互换协议。发生危机时,危机国按约定汇率用本币购买CRA下的可用额度,约定时期结束时再赎回本币。这与1994年北美三国成立的NAFA相同,而与IMF以及其他大多数RFAs不同。第三,CRA是多边性质的,与CMIM相同,而早期的清迈倡议(CMI)是一个由诸多BSAs构成的网络。

CRA作为一个多边性质的安排,意味着其使用将适用单一的多边决策机制,是“一站式交易”,而双边为基础的网络本质上仍依赖双边决策,规范性较差,而且危机国要用足其额度,需与协议成员多个央行进行交涉。那么,CRA将由什么机构按照何种决策规则来统一作出决策?CRA出资比例已经公布,即中国和南非将分别占比41%和5%,而巴西、俄罗斯、印度各占18%。按照CMIM的经验,中日韩三国出资比例占80%,投票权比例略少,为71.59%,是参照了IMF的加权投票制,同时设置基础票以保护小国的权益。CRA投票权结构亦很有可能采此“效率兼公平”的模式,中国的投票权占比会低于其出资比例,但保持“一股独大”应是没有问题。同样,CRA不大可能设立独立的决策机构,而更有可能是仿照CMIM,由副财长会议担任的“执行层决策机构(ELDMB,即副财长会议)”行使日常决策权。

(二)贷款条件性问题

BRICS成员在何种条件下可申请CRA的资金,是CRA运作面临的最重要问题,其核心是平衡灵活性和安全性的关系。条件性广义而言包括贷款项目的设计内容,即相关的宏观经济和结构性政策,以及用来监督贷款国目标落实情况的特定工具。[⑥]在这方面IMF居于绝对的领先地位,其历史经验和演变趋势亦具有重要的借鉴意义。上世纪80年代之前,IMF的条件性侧重于宏观经济政策,后来则随着对低收入和转型经济体的介入增多,条件性也越来越复杂,结构性改革的内容增加。经历了拉美和东亚两场危机后,IMF的条件性受到广泛批评。此次危机之后,IMF对其条件性进行了积极的改革,由重危机救助向危机救助与预防并行,使之更具灵活性和针对性,以应对日益波动的国际资本市场,同时让受援国掌握更多的自主性。比如,IMF引入预防性(precautionary)的FCL/PLL,受到了积极的评价。所谓预防性质,实际是IMF为相关成员国提供的一种流动性担保,指获得审批的签约国可选择不实际提款但保留该权利。FCL对申请国进行较为严格的事前条件审查,从申请国的外部收支与市场准入状况、财政政策、货币政策、金融部门标准与监管及数据充足情况等五项指标看其是否具有“非常强劲的经济基本面和政策记录”,但无事后条件要求,即成员国一旦获得资格许可,可直接提款,不以实施一定的政策改革为条件,并且额度没有上限。因此,IMF如果授予某成员国FCL资格,实际是向市场传达对该经济体的信心,抑制投机者恶意攻击,预防危机的发生。PLL的准入条件稍低,要求申请具有“稳健的经济基本面和政策记录”、但尚未陷入危机,但实行事前审查与事后条件相结合,累计额度不超过申请成员在IMF所持份额的10倍。迄今有墨西哥、波兰、哥伦比亚获得FCL,马其顿获得PLL,但均未实际提取。此外,IMF亦改革其旗舰产品SBA,在对结构性改革履行情况进行评估方面,取消僵硬的指标要求,而进行更为通盘的考量,可用额度也翻倍。

可见,条件性的设计是一项知识和经验密集型的工作,规范性力量较弱的新兴经济体和起步较晚的RFAs具有明显的劣势。FLAR的运作政治性很强,基本没有条件性限制;NAFA主要由美联储说了算,也没有正式的条件性;AMF对超过100%资本金以上的贷款要求一定的条件性;相对而言,欧洲国家相关的知识和经验较为丰富,其RFAs对条件性的规定比较细致。

CMIM的一个创新是,明确要求成员国若要提取一定比例以上的资金,需与IMF签署协议,即与IMF挂钩。日本和中国为何坚持纳入该条款,应该基于两方面考虑:第一,自身缺乏相关能力,与IMF挂钩是大股东确保资金安全较为便利的方式。虽然IMF在拉美、东亚金融危机的救助中适用的条件性广受批评,但是只要条件性本身不会完全取消,IMF的支配性地位短期内便无法撼动。第二,条件能否得到有效的执行具有高度的政治性,RFAs作为地区性机制要实现邻国之间的有效监督较为困难。相对而言,IMF远离成员国政府,可以做出更为客观的判断,也更有可能对成员国实施监督。当然,IMF的中立性远不是绝对的。

但是,CMIM迄今未得到使用,被认为很关键的原因之一是其条件性方面与IMF的挂钩条款。印尼、马来西亚、泰国、韩国等在经历了1997年亚洲金融危机中与IMF的不愉快的合作后,短期内不可能改变对IMF的反感。韩国有受伤害的“IMF一代”之说。也正因为这些国家的坚持,CMIM与IMF的脱钩比例不断提高。CMI最初要求,成员国寻求贷款支援时,10%以上的信贷额度要与IMF条件挂钩,其后该脱钩比例分别于2005年和2012年提升至20%和30%,并有望于2014年进一步升至40%。不排除今后CMIM会与IMF完全脱钩。

那么,CRA在条件性方面应如何设计?是像FLAR那样完全没有条件性,还是像CMIM那样直接与IMF挂钩,抑或是中间路线?《德班宣言》明确,CRA的设立应“符合各自国内法律和具有适当安全保证(subject to internal legal frameworks and appropriate safeguards)”,可见CRA不大可能完全不设条件性。毋庸置疑,CRA条件的设计应注重危机救助与预防并重,加强其预防性功能。相关问题在全球范围来看均处于探索和试验之中,CRA若要在短期内推出,极有可能借鉴CMIM的做法,引入与IMF挂钩的条款,虽然其挂钩比例不确定。

CRA若与IMF条件性挂钩,是否会如CMIM一样被束之高阁?所幸的是,这一点对于CRA的实施而言或许不会构成致命的障碍,这主要是由于BRICS国家对IMF的态度远不如CMIM成员国那样反感。他们亦有过受IMF救助的经历,但总体没有如此恶感,俄罗斯上世纪80年代向IMF借款时IMF提出的政策条件甚至比不上其国内改革方案的力度大,而巴西最近一次的与IMF合作经历正值卢拉当选总统,实际上效果是较为积极的。[⑦]

不过,这不应是一劳永逸的方案。将大部分资金的提取与IMF条件明确挂钩,意味着CRA将其资金的实际使用权交给IMF,创设新机制的意义会受到贬损。CRA与CMIM一样将面临“两难”,即一方面要体现其作为新机制的创新性,对IMF形成有益竞争,另一方面又面临自身能力不足,若不设条件性可能面临资金安全性问题。CRA与CMIM走出该“两难”的唯一出路是,大力加强自身的能力和机制建设,早日实现与IMF的正式脱钩。一个过渡方案是,可考虑以认可IMF的FCL/PLL标准替代与IMF直接挂钩,以缓解对IMF的不信任问题,同时又确保救助资金安全。[⑧]有主张认为,中国若仍坚持CRA与IMF挂钩或是“非理性的”,因为其他成员主权违约的可能性极低。[⑨]随着自身实践经验的积累与机制能力的提升,CRA亦应在探索条件性的完善方面有自己的贡献。与IMF正式脱钩后,CRA和CMIM与IMF可以非正式形式构建一种更为平等和平衡的合作关系。这可能比较类似于EFSF/ESM与IMF共同救助希腊等国的模式,IMF更多是前者有意引入的外部实施机制。[⑩]

(三)监测能力与机制建设

欧元区危机发生后,国际货币与金融合作不再盲目追求大一统的货币联盟,而转向较为松散的合作方式,具体可分为宏观经济政策对话、监测与监督;危机时期的流动性支持以及汇率协调三个层次,其中第一个层次是最为缺乏和最应鼓励的。[11]RFAs监测能力需要人力资源的支撑。CRA要真正发挥其危机预防功能,亦应配套强大的监测机制,加强其对成员国宏观经济和金融部门发展的监测能力,而这将是其长期发展主要的任务之一。迄今CRA的筹备进展均以各成员国自我管理的资金库为基础,而未涉及新的独立机制的组建问题,正因此,CRA筹备相比NDB而言能够后来居上。但是,进一步加强组织化和机制化应是CRA的未来目标,这有利于其尽可能摆脱成员国的政治干预,确保监测过程的独立性、客观性和专业性。

CRA监测机制与能力的建设并不容易,需全面借鉴现有RFAs及IMF的经验,并避免重复工作。CMIM于2010年实现多边化,为配合其独立化运作,2011年“东盟与中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)”于新加坡成立,预计不久将成为正式的国际组织。AMRO旨在为决策机构ELDMB提供决策支撑,迄今只有约20名工作人员,而高级经济学家只有3名,与IMF庞大的经济学家队伍相比无法相提并论。但是,AMRO的做法或许有借鉴之处,以在监测机制方面发挥一些独特优势。AMRO自2011年12月以来开始发布季度性的成员国监测报告,但与IMF不同的是,其报告为内部性的,不公开发表,以鼓励相互间的坦诚交换信息。[12]地缘政治因素对于RFAs执行其条件性是一个劣势,但是对于成员国间的相互交流信息是一个优势,因为在地区性机制内,成员国相互之间在地缘、观念或经济发展水平等方面联系更为紧密,面临的问题更为近似,相互沟通也更为便利。CRA不具有地缘上的邻近性,但BRICS作为发展阶段和外部风险近似的经济体,仍很有可能发展出一套类似于AMRO的信息交换机制,其在及时性和客观性方面可能胜出IMF《世界经济展望》及“第4条审查”等多边、国别以及部门监测报告。

三、CRA的外部关系协调

CRA的外部关系有纵横两个方面,纵向指与IMF、BSAs等金砖国家拥有的其他防火墙之间的关系,横向指与BRICS其他合作机制及邻近的RFAs之间的关系。本文择其重点论述。

(一)纵向关系

RFAs的繁衍带来与IMF的协调问题。分歧可能包括:在何种条件下,给予什么样的救助。IMF可能更严格地按经济指标进行决策,而CRA可能掺杂更多的政治考量;即便是按相同的经济标准,CRA与IMF均有可能作出不同的解释,因为标准往往是原则性的,可以有很大的解释空间;贷款成本差异,比如CRA的贷款利率可能低于IMF,或者期限更为灵活等;落实过程中的监督问题,二者对政策条件的履行行动可能有不同的看法。欧债危机发生后ESM与IMF在联合救助中发生的不愉快提供了一个典型的案例。IMF分别于2010年10月和2013年4月组织召开关于全球金融安全网的研讨会,2010年二十国集团(G20)首尔峰会讨论了全球金融安全网议题,来年G20财长和央行行长会议通过了RFAs与IMF协调的六点原则(“G20原则”),[13]相关的学术研究也纷纷出现。[14]

但是,对该问题的看法应该客观和现实,而且要区分其对不同RFAs所具有的不同意义。第一,在贸易领域,WTO与地区贸易协定(RTAs)的关系中后者居于明显的优势地位,而WTO仍处于“被抢救”的地位。但是,RFAs是最近才大规模兴起,IMF仍然掌握着可观的资源,且其工作的知识密集型较强,比较优势仍十分明显,而RFAs总体仍然处于守势。即便是最为强大的ESM亦明确,IMF享有优先债权人的地位。“G20原则”亦强调,RFAs应尊重IMF的优先债权人地位。第二,CRA等新兴经济体创设的RFAs的确在资源所有权方面具备了更多的控制权,但其由于机制建设能力的不足,在与IMF的关系中实际上存在单向的依赖。谈与IMF的协调更多对ESM这样能与IMF平起平坐的RFAs有意义,而CMIM是目前唯一与IMF明确挂钩的RFA,实际上主动消除了与IMF的潜在冲突,而CRA亦很可能借鉴其做法。

第三,对包括CRA在内的RFAs与IMF及BSAs在贷款方面的协调与合作亦应有合理期待。迄今关于全球金融安全网的协调的大部分研究或者如“G20原则”那样自上而下的政治倡议均主张,应由IMF充当该网络的轴心,统一协调地区和双边性的机制,确保各自发挥比较优势和形成合力,避免相互绊脚和诱导机会主义行为。但是,从政治经济的角度分析,在一个无政府的国际体系中,IMF的声望遭受质疑,要实现危机救助方面BSAs、RFAs与IMF之间没有摩擦的协同行动是十分困难的。欧洲地区历史较长的货币合作经验反复证明,危机时期各国总是走一条自下而上的路径:对于不太棘手的情形政治性较强的双边和地区机制先行,而排除IMF的介入,但当事态恶化后,IMF很可能不得不要啃那块“最硬的骨头”。[15]今后对于BRICS国家而言,面临危机时同样可能是先接洽美欧大国,正如巴西在2008年金融危机后所做的那样,其次才是CRA,而在最后方寻求IMF的帮助。值得一提的是,全球金融安全网的这种倒金字塔型或会越来越突出,而IMF只是其塔尖而已。美欧发达国家和中国等新兴国家签订的大量BSAs,具有较强的灵活性和政治性,可能会日益发挥基础性作用。美国对外签署的很多BSAs是上不封顶的。雷曼兄弟破产后的2008年第4季度,美联储据此借出的资金规模达到5000-6000亿美元峰值,占美联储总资产的25%,[16]

第四,对于CRA而言,虽然在贷款政策方面可能通过与IMF的挂钩而避免相关分歧,但其应积极寻求与IMF以及双边机制更广泛的合作,尤其是对成员国宏观经济和金融部门发展的监测方面。正如世行称其自身为“知识银行”一样,在金融合作地区化进程加强的背景下,IMF日益成为一个“全球知识基金”,其全球性、知识性和监测能力对于RFAs的独特比较优势十分突出。因此,CRA建立之后,便应立即主动谋划与IMF的合作,包括能力建设与信息交换,加强早期预警工作。正如G20邀请五个以下的非成员方参与、G8曾经邀请五个新兴国家参与(G8 5)一样,金砖合作机制亦可以邀请欧美参与,而对CRA的设计而言,可邀请IMF以及美欧等国专家从初始阶段参与,这一方面可以增强透明度,减少西方对金砖合作机制的猜疑,另一方面,也可以增加机制的科学性和知识性,减少新旧机制在贷款条件下发生冲突的可能性。

(二)横向关系

横向的CRA外部关系亦有方方面面,比如BRICS现有合作机制已有数十个之多,本文难以面面俱到,更多是择其重点提出问题,更多的细节问题有待进一步研究。

1、与CMIM的合作

按理说,CMIM对于除中国之外的BRICS成员没有意义,但是鉴于中国同时作为CMIM和CRA的最大股东(或之一),CMIM与CRA类似于“兄弟关系”。从这一角度看,CRA应与其“兄长”密切交流和合作。根据已有材料,CRA的筹备留下了CMIM的深深印迹。CRA组建后与CMIM同样可在两方面进行协调与交流:一是贷款政策,比如与IMF的脱钩比例的调整问题,二者可能相互具有外溢性,比如CRA完全与IMF脱钩,可能成为东南亚国家要求CMIM同样如此的先例。二是经济监测,CMIM成员的大部分与BRICS一样属于新兴经济体,而且一些具有地理上的毗邻性,相互间的交流空间很大。

2、与NDB的协作

在BRICS诸多合作机制中,与CRA关系最为密切的应是NDB。二者的筹备工作同步进行,分别由各国央行和财政部负责协调,但是迄今并未有关于二者之间相互关系的讨论。这不免是一个遗憾。无论是全球还是地区层面,均存在金融与发展合作机制之间密切互动的案例,共同促进全球稳定发展和地区经济一体化。全球层面,IMF和世行之间不仅有正式的协议,还有共同的机构发展委员会,共同商议与成员国的合作议题。地区层次,中亚地区的ACF由欧亚开发银行(EDB)担任资源管理者,而俄罗斯承诺,其所享有的3000万美元额度,只在支持大型地区一体化项目时使用。CRA与NDB正式成立后,亦应探索相互之间的横向合作,夯实BRICS内部的经济联系。可考虑将CRA监测机构设于NDB内部,这样既具有制度经济性,又可以促进CRA与NDB的工作协同。CMIM另行设立AMRO,而未将监测事务放在亚洲开发银行内部,应与区外成员美国对亚行的影响有关。

四、结语

2014年1月份IMF《世界经济展望》更新指出,美联储宣布开始缩减量宽规模的消息对金砖在内的新兴市场的影响有所收敛,发达经济体的经济复苏会改善新兴国家的出口,但警报并未解除,受外部动荡与国内的脆弱性的双重影响,新兴国家仍然可能面临更为剧烈的资本外流和汇率调整。如何使CRA能够有效地抵御西方国家货币政策变动的外溢影响值得期待。CRA对BRICS和全球金融稳定将是一个有益的补充,但其要有效运作,需在内部机制和外部协调方面做充分的准备,尤其是对成员国宏观经济监测的能力建设,以真正克服东亚清迈机制中与IMF挂钩的两难问题。外部关系中,不仅应积极探索与IMF等的有效协作,亦应与金砖开发银行等加强协调与合作,真正实现金砖机制以南南合作带动南北合作的“双赢”目的。

文献来源:《世界经济研究》

注释:

[①] BRICS Leaders meet ahead of the G20 Summit in St.Petersburg, Sept 5, 2013, http://www.g20.org/news/20130905/782407860.html; “中国人民银行副行长易纲谈建立金砖国家应急储备安排”,2013年8月27日,外交部网站。[②] 《日本经济新闻》2013年8月30日报道。

[③] 按照往年惯例,BRICS峰会一般于每年3月份举行,但据巴西外交部透露,2014年第六次BRICS峰会或会推迟至7月份。

[④] 中国人民银行曾表示,海外进口商选择用人民币支付可为其节省发票货款的2-3%。SWIFT White Paper, “RMB Internationalisation: Perspectives on the Future of RMB Clearing”, Oct 29, 2012.

[⑤] 张明,“全球货币互换:现状、功能及国际货币体系改革的潜在方向”,载《国际经济评论》2012年第6期,第75页。

[⑥] IMF Factsheet, “IMF Conditionality”, Oct 1, 2013, https://www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm.

[⑦] 2013年11-12月间对若干位倾向于匿名的专家和官员的访谈。

[⑧] Ulrich Volz, “The need and scope for strengthening co-operation between regional financing arrangements and the IMF”, German Development Institute, 2012, p.9.

[⑨] 对伦敦大学CMIM问题专家Ulrich Volz的访谈,2013年12月20日。

[⑩] Jean Pisani-Ferry, et. al, “EU-IMF Assistance to Euro-Area Countries: An Early Assessment”, Bruegel Blueprint 19, 2013.

[11] Jose Antonio Ocampo, “Forward”, in Ulrich Volz (ed.), Regional Integration, Economic Development and Global Governance, p.x.

[12] Reza Siregar et. al., “Enhancing the Effectiveness of CMIM and AMRO: Selected Immediate Challenges and Tasks”, ADBI Working Paper No. 403, January 2013.pp. 7, 19-20.

[13] “G20 Principles for Cooperation between IMF and RFAs”, Oct 15, 2011.

[14] 除本文其他文献外,比如还有Emmanuel Farhi et. al,“Reforming the International Monetary System”, Center for Economic Policy Research, Sept 19, 2011.

[15] Barry Eichengreen, “Regional Financial Arrangements and the International Monetary Fund”, ADBI Working Paper 394, November 6, 2012.

[16] 张明,“全球货币互换:现状、功能及国际货币体系改革的潜在方向”,载《国际经济评论》2012年第6期,第68,71页。